OT-1915

2019 年 4 月 15 日

美國在台協會酈英傑處長 (W. Brent Christensen)

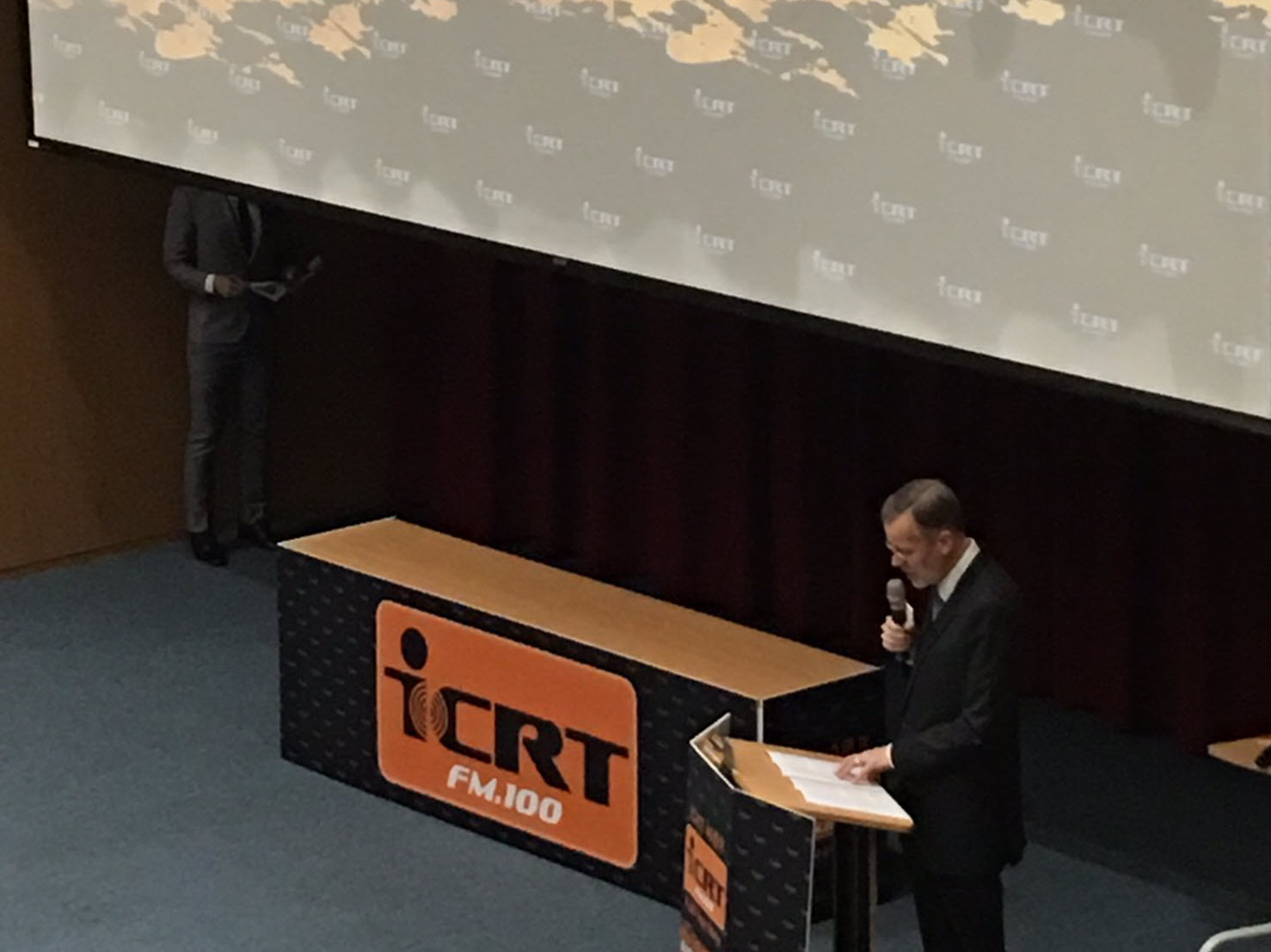

「台灣關係法40週年座談會:台美根基與未來展望」致詞講稿

2019 年 4 月 15 日

今天很榮幸來到這裡,與各位一同見證美台雙邊的情誼與合作邁向 40 週年。非常感謝台北國際社區廣播電台 (ICRT) 隆重舉辦這場意義深遠的會議,同時也要恭喜 ICRT 迎接開台 40 週年,在這裡我也要特別感謝國立台灣大學及美國在台協會前處長司徒文 (Bill Stanton) 主持今天的活動。

許多人可能已經聽說,美國在台協會將舉辦名為「 AIT@40 」的全年度系列活動,透過每個月份的不同主題,彰顯不同層面的美台合作關係。上個月的主題,聚焦於雙方的共享價值,本月的焦點則轉向貿易與投資。事實上,就算今年的系列活動繼續延長舉辦三年,美台合作關係依舊有許多領域跟課題,值得持續探討跟關注。這也證明了雙方的關係確實十分多元,成果豐碩。

雖然美國在 1979 年終止了與台灣的正式外交關係,但美國兩黨幾乎一致同意,延續與台灣的交流互動實屬必要。我們必須感謝當時的國會願意突破窠臼,制定並通過了《台灣關係法》;這是美國在台協會成立的法源,也同時確立了其他許多相關事務的基礎。毋庸置疑,《台灣關係法》經歷了時間的考驗,成為美台關係在過去 40 年的成長與發展基石。

我曾經說過,在我作為美國在台協會處長任內,我希望從四大領域推動美台雙方的合作,也就是「四個增進」,這包括了「增進美台安全合作」、「增進美台經濟與商業關係」、「增進美台人民關係」以及「增進台灣在全球社會的角色」。今天承蒙各位從世界各地遠道而來,齊聚一堂探討美台關係的重要性,我認為這樣難能可貴的場合,特別適合聚焦於最後一項議題:拓展台灣在全球社會的角色。台灣作為民主的典範,慷慨的捐助者,以及世界上一股良善的力量,堪稱是我們及其他志同道合國家應對全球最嚴峻挑戰的模範夥伴。

在談論台灣在國際舞台上的參與之前,首先且讓我們回頭思考,是什麼原因促使了各種全球機構的設立,催生了跨國的相互合作。

早在 1900 年,法國就舉辦了世界博覽會,展覽主題為過去一世紀的成就回顧,同時也展望新世紀人類加速發展的願景,這場盛會共計吸引超過 5千萬人次的參觀。當時世界的先進國家,自然對於前一世紀取得的技術進展感到驕傲,同時極為看好人類將在 20 世紀邁入和平與繁榮的嶄新紀元。可惜的是,工業革命的進展固然催生出許多鞏固和平的全新技術,但發動戰爭的方法也隨之演變,軍事效率一日千里,毀滅程度也急遽攀升。英國政治家邱吉爾 (Winston Churchill) 在 1901 年首度獲選為國會議員,當時他剛從波耳戰爭前線返國,在戰火當中見識到各種新式武器,並且據此預測,具備現代化火力的未來戰爭勢必「十分殘忍、令人心碎,而且國家必須長年徵召各地民眾,藉以動員所有兵力與人力應戰。」他的說法後來確實應驗,但可能連他自己都無法預見第一次世界大戰的恐怖毀滅,更不用說破壞性更上層樓的第二次世界大戰。

部分人士認為,20 世紀初的國際秩序本身亦已成為問題,他們主張永續和平的維繫基礎不可以只憑藉脆弱的結盟關係,也不能缺少各國認可的規定、原則與爭端解決機制。因此,在第一次世界大戰之後,國際聯盟應運而生,期望能順利解決這些各種衝突與爭端,可惜這個跨國組織並不具備充分的權威與支援,亦無力防阻第二次世界大戰的爆發。

雖然人類需要很長的時間才能記取教訓,不過隨著更致命的武器接連問世,各國也已經體認,我們必須建構更為堅實、約束力更強的國際機構、協議、標準與規範,才能夠繼續生存並茁壯。

聯合國成立於 1945 年,並於 1947 年簽署了關稅暨貿易總協定,也就是現今世界貿易組織的前身。而到了 1948 年,聯合國大會更進一步通過了《世界人權宣言》,乃至於往後的多項協議,包括遏止大規模毀滅性武器,以及保障女性、兒童與少數族群的各種國際公約。為了團結世界各地的人民,目前的國際組織與跨國體制,數量又增加了數百個,甚至數千個之多。

國際組織與各國的合作已成為二戰落幕後的國際秩序基石。目前最嚴峻的挑戰,確實必須由各國一起面對、共同承擔,不論是氣候變遷、全球流行病或維護數位時代的未來願景,皆是如此。全球問題的解方須仰賴各國通力合作,這表示全球社群內的每位民眾都必須站出來,團結因應所有的挑戰。國際社會當今的生態系統,充滿各種正式、非正式的組織與參與者,所有人都期盼付出一臂之力,解決全球的迫切問題。充滿活力的國家,與公民社會的健全基礎密不可分;同樣的,想要打造和平、繁榮、自由、健康的世界,全球公民社會就必須穩固發展。

因此,今天我演講的重點十分簡單明瞭:台灣是可貴的夥伴,世界上一股良善的力量,台灣在過去貢獻良多,未來的角色也至關重要。

其中最為貼切的例子,就是台灣在公共衛生領域的各種貢獻。台灣的人均醫療保健支出,大約是多數已開發國家的一半,然而台灣民眾的平均壽命和健康指標均是有目共睹。台灣近幾年從開發中經濟體轉型為已開發經濟體,成功根除瘧疾和小兒麻痺症等疾病,在醫療保健領域領先全球,因此我們格外盼望台灣能與其他開發中經濟體分享這段經歷。

此外,台灣一直以來都十分願意,與他國分享自身經驗。在美洲的貝里斯、聖基茨及尼維斯,台灣積極推動了腎臟病防治體系的建構專案;在非洲的史瓦帝尼,台灣協助改善了產婦及嬰兒的醫療保健環境;在太平洋地區,台灣與斐濟、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島和吐瓦魯,均設有醫療合作專案。美國也見證了台灣分享知識的意願,雙方合辦的全球合作暨訓練架構工作坊,具體協助亞太地區各國打擊登革熱、茲卡病毒、伊波拉病毒、中東呼吸症候群,近期也將著手因應多重抗藥性結核病的問題。

台灣的公私部門,其實沒有義務向其他國家提供協助資源,但台灣卻積極挺身而出,貢獻良多,因此,全球各國在 2009 年到 2016 年間,均曾熱烈歡迎台灣以觀察員身分出席世界衛生大會。然而,歷經了一場自由而公平的選舉之後,台灣就無法再繼續參與。正如美國衛生部長亞歷克斯· 阿薩爾 (Alex Azar) 所說,健康危機不分國界,一旦把台灣 2300 萬民眾的代表排除於會議之外,今後勢必難以協調國際社會共同關切的跨境傳染疾病問題。

然而,台灣沒有因此卻步,依舊致力給予各種援助。去年,世界衛生組織 (WHO) 呼籲世界各國捐款因應剛果爆發的伊波拉病毒,當時台灣承諾捐出 100 萬美元,奈何由於中國反對,WHO 只能婉拒台灣的慷慨解囊。然而令人費解的是,針對非洲最新伊波拉疫情,WHO即將宣布全球緊急狀態,且近期再度號召國際社群捐款,據以因應整體防疫經費短少 1.04 億美元的危急局面。

台灣遭到排除、無法提供支援,所造成的各種全球損失,上述只是諸多實例之一。其他案例則進一步顯示,將台灣排除在外確實可能會導致嚴重後果。

我們以國際刑警組織 (INTERPOL) 為例。INTERPOL 欲將所屬全球警察通訊系統與相關資料庫的權限授予台灣時,中國是唯一阻撓的國家。單以 2016 年 1 月至 9 月間而言,INTERPOL 資料庫內的搜尋紀錄就揭發超過 11 萬起旅行文件非法濫用的案件。在 2017 年,將近 6600 萬人次的旅客搭機搭船途經台灣,台灣當局卻無法取得 INTERPOL 資料庫內關於恐怖主義、人口販運、毒品和跨國犯罪的資料,國際社會不應容許這樣的情況繼續存在。

國際民航組織 (ICAO) 是台灣掉出世界安全網的另一案例。ICAO 的目標是實現「安全無縫的天空」,所有安全標準與反恐措施理當與所有人共享,以確保我們飛航所到之處一致採行相同標準。然而,台灣竟被拒於 ICAO 會議的大門之外,無法及時得知最新的重大消息與規範。舉例來說,ICAO 曾在 2017 年 7 月宣布,所有附帶鋰離子電池的隨身電子產品,皆須在託運前確認關機,並妥善做好保護措施;但由於台灣無法出席 ICAO 安全要求的技術會議,因此到最後一刻才透過媒體獲悉最新規定。

美國已多次重申,美國支持台灣加入不需以國家為會員資格的國際組織,而對於以國家為會員資格的國際組織,我們則支持台灣有意義的參與。

不容否認的是,多數的國際組織,理當歡欣慶祝台灣的加入及參與,從這些組織的章程內容,歡迎的原因不言可喻。

例如,INTERPOL 在章程裡明確宣告了兩大目標:「確保並促進各刑事警察當局之間最大層面的相互支援」,以及「建立並發展可有效預防和阻止犯罪活動的各種制度」。

WHO 的憲章則表示:「享有最高可能水準的健康是基本人權,不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別……全球所有民眾的健康是實踐和平與安全的基礎,而且必須仰賴人與人或國與國之間的全面合作。」

這類國際組織顯然是為了打擊人類共同面臨的問題而存在。二戰後,全球建立了國際架構,藉此改善各國在和平、健康、安全和其他共有疑慮方面的合作;一味排除台灣的舉措,勢必導致這樣的架構遭到弱化,不僅損害 2300 萬民眾的福祉,同時亦將損及世界其他國家的共通利益。

將台灣拒於門外,不僅違反了各個組織的存續精神與運作原則,也完全不符常理。讓我們再回顧前面世界衛生組織的例子。在 WHO 的資金中,中國貢獻的比例僅僅 0.22%,不是 22% 也不是 2.2%,而是只有 1% 的五分之一,然而中國卻能針對台灣在世界衛生大會和 WHO 技術會議的觀察員身分,任意動用否決權。

此外,就連聯合國的場所與建物,也能拒絕台灣人士進入。台灣雖不是聯合國成員,但依然每年發表人權報告書,並邀請全球重量級人權倡議人士,針對報告書內容提出評論。此外,縱使聯合國的制裁機制在實務層面並不適用於台灣,但台灣也自願予以遵守。不過,紐約的聯合國總部卻不允許持有台灣護照的民眾基於任何目的進入,就連基於觀光名目參觀大樓,都被拒於門外。相形之下,來自巴勒斯坦或其他爭議土地的無國籍民眾,仍然有權申請進入大樓內;至於美國人,只需出示駕照,就可以自由進出這棟大樓;只有持有台灣護照的人士,遭到全面禁止,不得其門而入。在此同時,持有台灣護照的民眾則可透過免簽證或落地簽證方式,自由前往全球 167 個國家,包括美國在內;這件事完全反映了世界眼中的台灣正面形象,也同時彰顯了中國如何操控聯合國規則,擅自推動各項政治目標。

儘管中國不斷施加壓力,但台灣仍努力尋找出路,積極貢獻國際社會。舉例而言,台灣對於伊拉克及敘利亞的人道援助捐獻已達 3200 萬美元,協助當地居民度過 ISIS 造成的動亂;今年 2 月,台灣還捐出許多救援物資,幫助委內瑞拉顛沛流離的民眾;另一方面,台灣也盡力預防大規模毀滅性武器開發所需的各項技術向外擴散;台灣在促進女性經濟與政治賦權方面也是佼佼者;同時更針對聯合國永續發展目標,穩健邁進,努力耕耘;對於創新與創業精神,台灣亦是最為盡力倡議的成員之一。上述這一切,都是台灣充分勝任世界公民角色的明確證據。

美國將持續盡力協助台灣拓展世界舞台的空間,並與志同道合的國家合作,繼續遊說國際組織堅持健康、和平與經濟繁榮等價值,莫讓政治考量從中作梗。在 2015 年,美台雙方成立了全球合作暨訓練架構 (GCTF) ,確保台灣得以運用這個平台,與世界各國分享其專業知識。過去四年中,我們與台灣合作主辦 GCTF 的研習營,主題涵蓋執法、健康、良善治理、創業精神、女性賦權、消弭數位落差、網路安全及媒體識讀,我們也期望增加各式活動的舉行頻率,擴大邀請更多國家一同參與。我們特別開心的是日本亦於日前加入,共同舉辦最近打擊貪瀆的 GCTF 研習營,以及本週下一場提升女性經濟賦權的 GCTF 研習營,我們期許美、日、台都能延續既有貢獻,強化多邊情誼。

數週以前,外交部吳部長與我共同宣布建立全新的年度對話機制,也就是「印太民主治理諮商」,據此架構出定期的交流平台,在印太區域增進合作、推動計畫,協助其他國家應對各種治理相關挑戰。我們預計今年後半在台北舉行首場交流,美方將由國務院民主、人權暨勞工事務局的資深官員帶隊,率團前來參加。台灣是我們在印太地區推動相關重要議題最理想的夥伴。

進入結語之前,我想讓各位知道,我們也與數位政委唐鳳合作,開啟一系列的「數位對話」,每次對話皆以前述四大優先事項之一作為主題。我們期盼各位發揮創意,暢談自己對於美台如何增進關係抱持什麼想法和意見。相關對話將會透過線上平台進行,並結合人工智慧技術與群眾智慧。我們期許透過相關對話,確保美台民眾都有機會參與雙方未來關係的形塑過程,在這裡誠摯邀請各位一同加入。

今天開始的第一場對話,將與我的演講題目相互呼應,具體言之就是一起探討,如何共同拓展台灣在國際社群的參與程度。有意參與對話的民眾,請至美國在台協會的官方網站,再搜尋「數位對話」即可。

最後,且容我再次強調美國仍然堅定支持台灣,協助台灣在國際社群扮演更加積極的角色,善盡世界公民的責任。這就是我們目前的當務之急,同時也呼籲世界各國不吝加入我們的行列;我堅信,抱持善念的人,一同完成善舉,終將贏得勝利。

謝謝大家。

![Video Thumbnail [Recovered]-01](../../wp-content/uploads/sites/269/Video-Thumbnail-Recovered-01-750x450.jpg)